È arrivato un virus in tutto il mondo. Qui in Italia vedo appelli, decreti, interventi. La maggior parte dei quali volti a valutare, richiedere, concedere o negare qualche indennizzo.

I soldi, certo, l’unico apparente motore contemporaneo dell’umana attività.

E leggo una cosa strana, che l’amico Michele Di Mauro mi ha fatto notare: si parla di “eventi”, di “adunanze”, di “luoghi di assembramento”, di “locali”, si parla persino di “mondo dello spettacolo”, di “operatori nell’ambito culturale”, di “concerti”, di “pubbliche rappresentazioni”, di “lavoratori del mondo dello spettacolo”.

È sparita la parola “Teatro”. Anche se i teatri, con le scuole e le biblioteche, sono stati i primi ad essere chiusi.

Ma non credo si tratti solo di lessico. E non faccio questo discorso solamente perché il mondo dello spettacolo, come tutti i “mondi”, a me mi fa cagare. È il fatto che una gran parte degli intellettuali, dei critici, di chi scrive di spettacoli, si ostina a vedere il teatro come un aspetto fondamentale della cultura sociale, inducendo allo stesso errore chi il teatro lo fa: attori, cantanti, suonatori, danzatori, coreografi, musicisti, pubblico teatrale, registi, artisti delle scene, della tecnica.

Non è così: il teatro è un aspetto marginale del pensiero sociale contemporaneo e c’è di peggio: il teatro si rivolge oggi a un pubblico borghese, ha un pensiero borghese e, anche quando pensa di portare un sommovimento di pensiero, magari rivoluzionario, è sempre col suo pubblico borghese che deve fare i conti.

Quando lo Stabile del Veneto stava proponendo la mia prima Cativìssima, sapendo che venivo da forme di teatro “povere”, da alcuni teatri di varie regioni, si chiedeva se fossero grandi e ben visibili le scenografie, per capire se l’opera fosse degna di un teatro assistito; non importa chi sono gli attori, secondo costoro il pubblico vuole la scenografia. Da molti teatri poi, si chiedeva conto del linguaggio usato, certamente per via dell’avanzata età degli abbonati. Basta dare una scorsa ai cartelloni teatrali per capire che, non solo è secondaria la drammaturgia contemporanea, ma anche che i nuovi drammaturghi devono usare vecchi titoli se vogliono essere prodotti dai grossi teatri. E anche quando si fa ciò, come fece Vacis proponendo una versione ritradotta di Romeo e Giulietta, il pubblico si lamenta delle parolacce. Questo pubblico, diciamolo pure, addormentato, nemmeno sa che in Shakespeare ci sono anche le bestemmie, ma che un sovrapensiero cattolico le ha eliminate dalle traduzioni borghesi.

Sento sempre più spesso usare la parola “operazione” invece di “spettacolo”.

Dal lessico della gestione teatrale, delle strutture produttive, delle realtà distributive, dell’organizzazione sindacale degli “operatori”, è sparita la parola “teatro”; figuriamoci da quello dei giovani che non stanno dentro al teatro. E devo dire che, ormai, mi fanno un po’ pena i critici, i cui lettori sono ormai solo quelli di cui scrivono.

Dalla più parte della popolazione il teatro è percepito come qualcosa di polveroso, di noioso, come qualcosa che incrementa l’horror vacui dell’odierna società. Si era svecchiato, ma oggi che, come direbbe Gaber, Attila è consigliere regionale, anche gli Unni sono un po’ fuori forma.

Un po’ sarà anche colpa nostra, non dico di no, ma il pensiero burocratico ha bisogno che l’arte non sia artistica, ha bisogno di burocrazia del pensiero. Oggi i soldi che lo Stato elargisce allo “spettacolo” (che vanno in grossa parte alle produzioni di lirica) sono gestiti da strutture che hanno preso il posto degli artisti o, comunque, delle compagnie; queste strutture, questi burocrati, sono quelli che vengono interpellati quando c’è da fare un decreto o una legge che riguardi gli spettacoli, che però loro non chiamano “spettacoli” ma “operazioni” o al massimo “eventi”. Sono i teatri che decidono chi entra o esce dal teatro, perciò le Strutture sono case ambìte e i loro direttori sono temuti. Queste strutture hanno in mano un sacco di soldi e sono convinte di possederli e, per questo motivo, che chi lavora sul palco sia un loro dipendente provvisorio.

Non è così, il pubblico va a teatro a vedere gli autori, gli attori e gli artisi, non i direttori; lo stato dà i soldi alle produzioni artistiche, non agli “operatori”; amministrare un fondo non significa esserne proprietari. Dovrebbero essere gli artisti i datori di lavoro dei direttori, un direttore dovrebbe dipendere dai suoi artisti, non dal politico che li sostiene.

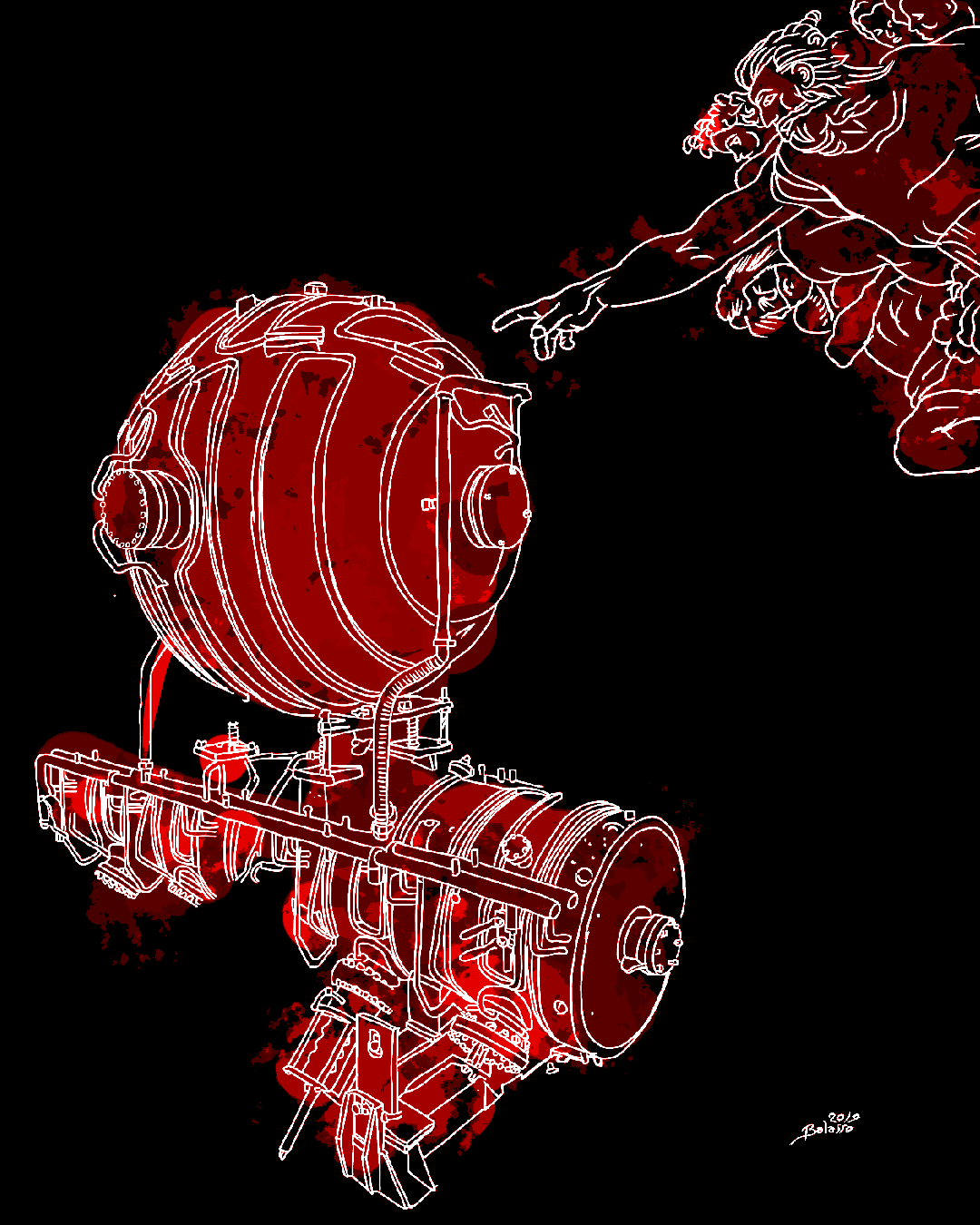

È successo che c’è un bambino che fa miracoli, questo bambino è dentro una grotta, lo stato ha deciso di impadronirsi del miracolo e ha messo un usciere davanti alla grotta. Adesso, l’usciere della grotta riceve i fondi per organizzare il popolo adorante. A questo punto l’usciere della grotta ha deciso che la grotta è sua, che il foraggio per il bue e l’asinello lo gestisce lui, che i genitori fanno i turni e il bambino si può vedere quando lo dice lui. I pastorelli, fuori, non sanno niente, continuano ad adorare qualcosa, ma non sanno più cosa e, a dirla tutta, sentono che stanno invecchiando.